Sugerencias

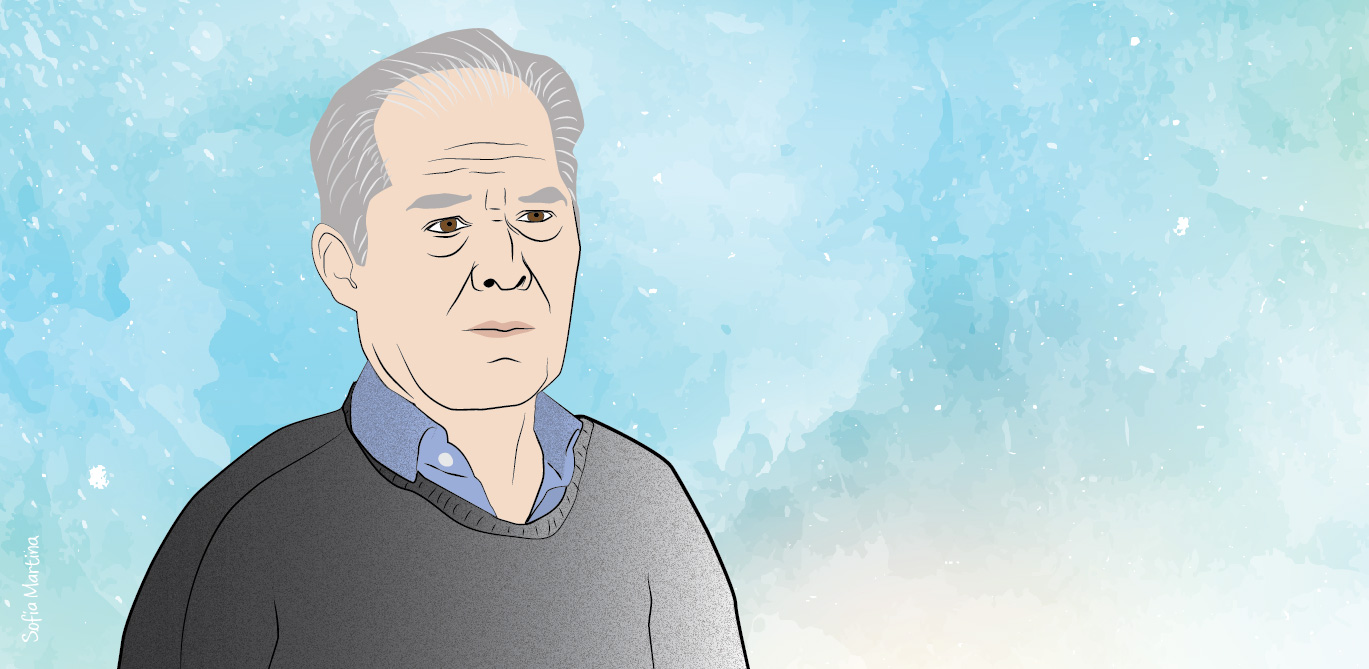

Alan Pauls: "Me gusta más el arte que divide que el arte que universaliza, generaliza y uniforma"

Lo primero que llama la atención del estudio en donde Alan Pauls escribe es una acumulación de frasquitos. "Son medicinas homeopáticas", aclara. Decenas de recipientes de vidrio amarronado, con pequeñas etiquetas blancas, se acumulan en un rincón del ambiente en donde el escritor, también crítico cultural, guionista, docente ocasional y traductor, suele escribir. Cuenta que cree en esta medicina alternativa, que se ha colado en su obra, como en Wasabi (Anagrama, 2006). “Además las medicinas homeopáticas no se vencen. Las acumulamos y las usamos entre toda la familia”, amplía.

En Trance (Ediciones Ampersand) profundiza sobre sus obsesiones y memorias en torno a la lectura: sus primeros maestros, aquellos que trazaron en su educación sentimental una huella imborrable, como Josefina Ludmer (Alan la conoció en los cursos privados dictados durante la dictadura, la célebre "Universidad de las catacumbas", por Jorge Panesi, a quien tuvo la suerte de tenerlo como profesor en el secundario) y el semiólogo francés Roland Barthes, a quien lo sitúa en el mismo escaño que a Panesi.

Su apellido es una referencia ineludible para la cultura argentina: su padre, Axel, fue productor de cine y actor; sus hermanos Gastón, Nicolás y Anita son actores y su hermano Cristian es director de cine. A todos los une un lazo genético, aunque nacieron en diferentes matrimonios de su padre y se lleva, con algunos, muchos años. En esta entrevista, en la comodidad de su hogar en el barrio de Colegiales, reflexiona sobre estos coqueteos con el mundo de las artes y cierta cultura de clase media progre de los sesenta, aunque afirma que lo que más lo marcó fue ser hijo de padres separados a una edad muy temprana.

El autor de las novelas El pasado (2003), El pudor del pornógrafo (1984), y la trilogía Historia del Llanto/Pelo/Dinero (2007-2013), entre otras, es considerado uno de los escritores argentinos más destacados de los últimos tiempos. Su vínculo con el cine es tan fuerte como con la literatura. Prueba de ello es su trabajo como guionista, actor ocasional, crítico y presentador del ciclo Primer Plano I-Sat. En esta charla también rememora sus épocas de polemista en la Revista Babel (con Caparrós, Guebel, Chitarroni y compañía) donde le saltaban con los tapones de punta al canon literario de aquel entonces y afirma que la crítica literaria ha muerto, en tiempos en donde la inmediatez y la híper estimulación informativa proliferan. Quizás por esta razón escribió que "tal vez leer sea la última práctica continua que quede en el mundo".

-Trance está estructurado como un glosario, de la A a la Z, en donde se narran tus vivencias en relación a la lectura pero en tercera persona. Como si estuvieras observando tu vida lectora desde afuera. ¿Por qué tomaste esa decisión narrativa?

-Me resultaba muy difícil pensar una unidad, una continuidad para un libro. No tengo una visión de continuidad de mi propia vida. No podría contarla como un cuento. Lo que puedo hacer, y me parece más afín a mí como escritor, es tomar cabos sueltos de esa vida, desarrollarlos y, a posteriori, si tiene que aparecer algún tipo de unidad, uniformidad o eje, aparecerá. Pero me resulta un gesto muy artificial crearla, no me siento capacitado para hacerlo. Cuando desde la editorial Ampersand me dijeron "escribí un libro personal sobre la lectura" pensé en la experiencia de la lectura y ahí aparecieron inmediatamente esas entradas de diccionario, casi como están en el libro. Temas, situaciones, escenas, lugares comunes, maestros. Me siento más afín a esa estructura porque me veo más así, como un mosaico. La estructura del glosario es muy eficaz; uno puede entrar y salir del libro por donde quiera. Me gustan los libros que tienen una estructura así. Y también es cierto que los últimos tres libros que publiqué (la trilogía Historia del Pelo-Historia del Llanto-Historia del Dinero) son libros que trabajan mucho sobre la idea de continuo. Quería cortar un poco con eso y escribir algo que fuera totalmente discontinuo.

-En este libro mencionas a Roland Barthes y al estructuralismo como una influencia. ¿Sentís una ligazón entre este formato de glosario y esa corriente de pensamiento que tanto te marcó como lector y escritor? Roland Barthes escribió varios libros con un formato similar, con pequeñas entradas. Por ejemplo, Mitologías (1957).

-Sí, Barthes es todo para mi. Es un escritor que me gusta mucho, que siempre me gustó; me acompaña desde hace cuarenta años y releo sus libros periódicamente. De hecho, hace unos meses, salió una traducción que hice del Barthes por Barthes que publicó Eterna Cadencia, prologado también por mi, que es una rarísima confluencia de las dos cosas. O sea, sale al mismo tiempo la traducción de ese libro, que tiene la forma de diccionario y de glosario que yo adopté en Trance. Es un guiño a Barthes, o por lo menos a ese libro de Barthes, que también tiene una manera de tratar lo personal que a mi siempre me gustó mucho. Es un libro muy autobiográfico, muy subjetivo si querés. A la vez, en cada una de las entradas que lo componen, uno ve un pedazo de la vida de Barthes y un problema teórico a la manera de él, que es algo que a mi siempre me interesó hacer con la vida; no quedarse con la anécdota de la vida, sino pensar qué hay en cada avatar de una vida, qué se puede reflexionar, en un plano un poquito más abstracto, conceptual o teórico. Así que sí, Barthes es muy importante y el estructuralismo también en un momento, porque fue muy de formación y muy como "lo que había que hacer". En los años setenta había que ser estructuralista o estructural marxista, pero nunca fui un estructuralista convencido. Y Barthes, que aparecía en el pelotón de los estructuralistas, rápidamente se desmarcó porque era un escritor, alguien que tenía una categoría mucho más influyente para mi. Diría que Barthes es como una sombra, un maestro para mí.

"Soy muy libre cuando escribo, en el sentido de que no hay ningún otro que esté supervisando, extorsionándome o culpándome a priori de lo que pueda decir. Trato que no me preocupe. Si aparece en algún momento ese fantasma trato de espantarlo lo más rápido que pueda, porque es una trampa mortal si empezás a pensar que lo que escribís puede ofender o no gustar"

-Tu familia estuvo siempre estrechamente vinculada con el mundo de las artes y la cultura. ¿Cómo te influenció eso?

-Bueno mi familia es una familia como muy de clase media, padres muy jóvenes, muy rápidamente separados. Te diría que por ahí esa experiencia, que después se iba a generalizar, es la más definitoria de mi infancia. Pero es, también, algo muy de clase media. Mi madre tenía 21 años cuando me tuvo a mi, mi padre tenía 24. Eran dos padres jóvenes bastante tarambanas, muy porteños, con todo lo que implicaba vivir en Buenos Aires en los años sesenta: una ciudad muy informada, muy cultural. Pero mi infancia fue bastante normal, en el sentido que ni mi padre ni mi madre se dedicaban a nada que tuviera que ver con la cultura. Mi abuela alemana, que para mi fue muy importante, tenía la primer biblioteca que yo vi que tenía entidad de biblioteca. O sea, que era un conjunto elegido y ordenado de libros por alguien, que significaba algo para alguien. Creo que por ahí viene mucho de mi interés por leer y la literatura. Después mi padre tuvo esa aventura como productor ejecutivo de cine con la primera película de Manuel Antin. Le fue pésimo, por supuesto, y no volvió a producir cine hasta mediados de los ochenta. Pero conservó una especie de roce social con el mundo del espectáculo. Tenía muchos amigos ahí y había una especie de familiaridad. En una época iba a ver preestrenos de películas argentinas en Laboratorios Alex, que era el único laboratorio en Buenos Aires que revelaba películas, entonces muchas de las proyecciones de prensa o privadas se hacían ahí mismo. Para mí eso era un momento bastante glamoroso de mi vida, ir a ver Los Siete Locos de (Leopoldo) Torre Nilsson con diez personas, Torre Nilsson incluido, o Boquitas Pintadas. Pero ese mundo “cultural” era, más bien, como una especie de decorado, tener cierta familiaridad con cosas que tenían que ver con la cultura y que por ahí para otro se reducía a una película que iba a ver al cine. La marca más fuerte de mi formación cultural es la de mi abuela, que fue la primera persona que se interesaba realmente en la literatura; era medio como traductora: en un momento había empezado a traducir Abaddon el Exterminador, de (Ernesto) Sábato en alemán. Tenía una relación más íntima con los libros. Mi padre siempre fue muy lector pero era más como un diletante, mi madre lo mismo. Era un contexto de familia clase media moderna. Iban a ver la Nouvelle Vague, el cine de Antonioni, escuchaban jazz, les gustaba Piazzola. O sea, el gusto de la clase media progre porteña estaba en ellos y eso seguramente yo lo absorbí.

-Y tu decisión de estudiar letras, ¿también tuvo que ver con la influencia de tu abuela?

-No, yo empecé a estudiar letras casi por una necesidad social. Me metí en la facultad después de estar tres años estudiando solo con grupos privados entre 1976 y 1979, en lo que después se llamó la Universidad las Catacumbas, con muchos de los profesores que habían sido echados de la universidad. En 1979 ya estaba prácticamente formado por mis verdaderos maestros. Y entré a la facultad porque necesitaba estar en contacto con gente de mi generación. En esos grupos era siempre el más chico, todos mis compañeros tenían diez años más que yo y ya eran universitarios y recibidos. Entré a Letras en 1979, una época horrible para estar en la facultad. Ya tenía medio como una decisión muy tomada desde los 16/17 años cuando me daba cuenta que escribía y leía en serio, releía y reescribía lo que escribía.

-En Trance mencionas a tus maestros. Con Josefina Ludmer estudiaste en aquellos cursos en los años setenta, tuviste a Jorge Panesi de profesor en el colegio. ¿Con quién más te encontraste?

-Estudié con mil millones de personas, pero yo llamo maestro a alguien como quien uno establece una relación más peculiar. Uno puede estudiar con mucha gente. Los maestros son, me parece, los que señalan en vos deseos o incluso ideas que vos mismo ni siquiera sabías que tenías; para mí, la relación es una relación muy parecida a la que hay con un buen psicoanalista, gente que sabe escuchar, que se da cuenta de qué clase de criatura sos y te despierta cosas que vos mismo no sabías que existían en vos. Y no hay tantos de esos en la vida. Yo tengo a Josefina, a Jorge Panesi, que en mi paso por el Liceo Franco Argentino fue muy importante. Para mí, un maestro es alguien que sigue siendo tu maestro siempre, no es que dejé de estudiar con Jorge y se acabó: hay cosas dichas por la voz de Jorge en clase cuando tenía 15 años que sigo escuchando hoy, de Josefina lo mismo, Ricardo Piglia lo mismo, aún cuando no fue un maestro pero fue el primer escritor al que admiraba que leyó las porquerías que escribía cuando era chico. A Barthes lo considero un maestro, tengo con él la misma relación que tengo con Josefina, esa especie de intimidad rara. Me siento leído por Barthes cuando leo lo que él escribió, siento los ojos del maestro sobre mí.

-¿Cómo viviste esos primeros años en Letras? Existen diferentes miradas en torno a la carrera. Muchos se frustran porque creen que la carrera debería formarlos como escritores, cuando en realidad los forman como críticos, y no ven satisfechas sus expectativas. En tu caso pertenecés a ambos mundos.

-Nunca tuve ese problema. Cuando entré en letras en 1979 ya sabía que quería escribir. Jamás compré el buzón de que para escribir había que ir a la carrera de Letras. Me parecían dos cosas completamente diferentes. Como decía antes, entré buscando una especie de sociedad de amigos con los que poder compartir lo que había estudiado en los grupos privados. También me interesaba qué se podía hacer en una institución como la universitaria en el ´79, bajo la dictadura y cómo podía funcionar yo a un nivel institucional. Hoy conservo cuatro o cinco amigos de esa época, que son escritores, investigadores o académicos. En realidad lo único que hice en la facultad en los primeros cuatro años fue solo hacer latín y griego, que yo sabía que era lo único que la universidad de ese momento me podía enseñar más o menos bien, porque los únicos profesores que habían quedado ahí eran como unos carcamanes que dominaban realmente bien el latín y el griego, y yo sabía que eso no lo iba a estudiar en ninguna otra parte y en ningún otro momento, entonces dije: "Bueno, si algo me interesa el latín y el griego lo tengo que hacer ahora". Diseñé un poco una carrera a mi antojo e hice la mitad libre y cuando ya estaba terminando esa última mitad ya era profesor en la universidad. Me interesaba la relación entre literatura e institución. Me interesaba esa universidad, la universidad donde todos volvían con muchas ganas de enseñar y de hacer de ese cementerio algo vital. Esos primeros seis, siete años fueron increíbles porque la gente además enseñaba lo que estaba investigando, que es una cosa muy rara en la universidad; en general vas a bajar línea de un programa que ya venís enseñando hace años. Y en ese momento la universidad misma crea una estructura enorme, con una cantidad de estudiantes enorme, tenía una estructura de seminario, Josefina enseñaba lo que estaba investigando para sus libros. Era una investigación en vivo para 1500 estudiantes. Eso es algo muy excepcional que solamente ciertas coyunturas políticas justifican. Los estudiantes participaban de un proceso de producción de saber que no estaba cerrado. No se les daba el resultado de algo, se les daba la investigación misma y para mi por lo menos del lado del profesor joven que acababa de ser alumno, o que todavía lo era, era un privilegio increíble ver la cabeza de Ludmer, de Piglia, de (Beatríz) Sarlo, de (David) Viñas pensando cosas en vivo para mil estudiantes en un momento hiper politizado: juicio a las juntas, restauración democrática, alfonsinismo versus peronismo. Era muy atractivo.

-Recién destacabas tu interés sobre un momento del país hiper politizado. La política también aparece en tu obra literaria, en la llamada “trilogía de los setenta” a la cual aludías al comienzo de la charla. ¿En algún momento decidiste hacer literatura sobre esos temas?

-No funciono mucho por temas. Hay cosas que me interesan o que me rondan que no necesariamente son temas. En el caso de la trilogía lo que me interesaba desde hace mucho tiempo era lo que uno llama los años setenta en la argentina, que es una década muy importante para mi, de la que estábamos hablando. Yo tenía once en los setenta y veintiuno en los ochenta, entonces toda mi formación es eso: el delirio utópico revolucionario hasta el 76 y la catástrofe y el terror del 76 en adelante. Tenía ganas de meterme con eso, habiendo sido una persona que sentía que había tenido un relación muy intensa con todas esas épocas y a la vez que nunca había participado del todo. Nunca fui militante político, nunca estuve en la lucha, y tuve siempre una distancia bastante recelosa en relación a las formas de lucha que se presentaban para un pendejo en esa época. Me interesaba explorar eso bajo una línea muy personal, porque implicaba volver sobre mi pasado y, al mismo tiempo, era una línea bastante histórico/política, porque quería meterme con eso. Pero así como lo hice eso ya dejó de interesarme. No soy un acumulador bibliográfico de cosas sobre los setenta. Tampoco me interesa particularmente lo que se escribió de ficción en Argentina en aquellos años. Esas tres novelas tienen que ver con preocupaciones que completamente literarias que son políticas pero no tienen un acento político a primera vista. Pensar, por ejemplo, qué quiere decir el testimonio, la primera persona, la diferencia entre el presente y el pasado, la relación entre la ficción y la historia o la relación entre la historia y las historias singulares de los sujetos, que son cosas que a mi me hacen escribir, mucho más que temas.

"A nadie le interesa qué pueda decir alguien de un libro que publicó otro. La función de la crítica dejó de existir. Fue reemplazada, en todo caso, por formas no tan disfrazadas de publicidad y promoción o por la circulación de información y opiniones en redes sociales o blogs"

-¿Tuviste miedo al hacer ficción sobre temas tan complejos, como la militancia o la represión en los setentas, que pueden llegar a ofender o rozar la incorrección política?

-No, la verdad que no me importa nada de eso. Soy muy libre cuando escribo, en el sentido de que no hay ningún otro que esté supervisando, extorsionándome o culpándome a priori de lo que pueda decir. Trato que no me preocupe. Si aparece en algún momento ese fantasma trato de espantarlo lo más rápido que pueda, porque es una trampa mortal si empezás a pensar que lo que escribís puede ofender o no gustar. Obviamente lo que yo hago no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Prefiero, además, que no le guste a todo el mundo. Me gusta más el arte que divide que el arte que universaliza, generaliza y uniforma. Me parece más interesante.

-Esta fórmula de escribir sin autocensurarse en base a la opinión pública se relaciona con cierto espíritu en común que compartían los escritores del grupo Babel, del cual formaste parte hace unos años: Martín Caparrós, Daniel Guebel, Sergio Bizzio.

-Creo que Babel fue, quizá, el único punto de funcionamiento generacional real que tuvimos nosotros, miembros de más o menos una misma generación. Fue el único punto de agrupación real que tuvimos en el que cada uno cumplía funciones muy distintas. Una cosa era Martín y (Jorge) Dorio, que eran un poco los cerebros de la revista y los que realmente la hacían, y otra cosa éramos nosotros: Sérgio Chefjec, (Luis) Chitarroni y yo, que escribíamos cosas muy puntuales, nos sentíamos parte de la revista pero no éramos los diseñadores. Lo excitante para nosotros en ese momento era que el campo literario se estaba modernizando de algún modo y era interesante participar de ese proceso. Sentíamos que teníamos algo que decir. El paisaje era más claro, aunque ahora probablemente si uno lo mira, todo parece todo mucho más mezclado e híbrido, pero el paisaje parecía mucho más claro en el sentido de que sabíamos contra quién peleábamos, a quién había que darle, que había que defender. Eso por ahí hoy sería más difícil, en términos culturales sobre todo, no en términos políticos. Todo es mucho más fluido, líquido y gaseoso. En ese momento sabíamos que estábamos en contra del mercado y en contra del populismo. El populismo era la tentación setentista, como una cierta cultura intelectual ligada a la izquierda y al peronismo. Contra el mercado era, más bien, estar en contra de Editorial Planeta y contra la colección que editaba en ese momento Juan Forn. Aunque todo eso también puede repensarse: en esa colección también publicó Fogwill, un escritor que a todos nos interesaba. Babel tenía bien en claro ese lugar que ocupaba y era una especie de sueño realizado, nos hacía sentir mandamases de la bolsa de valores en el campo literario. Me podía dar el lujo de escribir en contra de Tomas Eloy Martínez defendiendo a Juan José Saer y eso para mí era algo muy importante. Sentía que estaba haciendo política cuando hacía eso, respondiéndole a Tomas Eloy Martínez, que para mi era un jetón al que había que darle, porque ocupaba una posición de poder en la cultura argentina, dirigía un suplemento cultural importante, tenía mucho peso en la distribución de becas y cargos en Estados Unidos, en la academia para gente de Argentina y de América Latina. No era un chiste. Hoy por ahí puede ser visto como una especie de frivolidad total pero me lo tomaba muy en serio. Todo eso está escrito muy en serio y me costó una relación mínima de amistad que yo tenía con Tomas Eloy, que después más o menos recompusimos. Pero me escribió una carta tremenda. Para mi alguien tenía que hacerlo. No podía permitir que ninguneara la literatura de Saer en el diario Clarín sin que dijera nada. Mi lugar de intervención era Babel. Era muy importante, aunque en rigor duró muy poco tiempo. Era otra época, no sólo no había medios gráficos sino que, obviamente, no existía el medio virtual. Entonces, que un grupo de tipos de treinta de repente tuvieran una revista que se diera el lujo de bajarle la caña a Tomas Eloy o de decir "Che, el libro del mes es un libro vienés, no un libro argentino, ni latinoamericano" era bastante raro. Eso es difícil de ver hoy, donde en Facebook podés demoler a Mauricio Macri y te leen millones. Eso era una cosa inconcebible. Entonces, que doce pendejos pedantes, con cierta formación y con una cierta pasión por la literatura, se juntaran en una revista a pelearse con estos enemigos no estaba mal. Era muy excitante.

-¿Cómo ves hoy el panorama de los medios gráficos, sobre todo los afines al periodismo cultural, literario? ¿Distinguís este espíritu de la polémica, la crítica y los debates apasionantes que mencionabas?

-La situación es, más bien, como de una indigencia generalizada. No tanto porque los que escriben o los que piensan esos medios no sean competentes, sino porque me parece que no hay ningún interés en eso. A nadie le interesa qué pueda decir alguien de un libro que publicó otro. La función de la crítica dejó de existir. Fue reemplazada, en todo caso, por formas no tan disfrazadas de publicidad y promoción o por la circulación de información y opiniones en redes sociales o blogs. Hoy leo blogs como si fueran suplementos literarios del siglo XIX. Valoro los blogs como reservas de prosa al lado de lo que se lee en redes sociales. Si es que se lee algo. Pero me parece que hay una crisis general del valor de la crítica. A nadie le importa la crítica. Nadie cree en la crítica. Nadie considera que sea digno de ejercer la crítica. De hecho, los diarios o los suplementos culturales cada vez publican menos críticas y cada vez publican más entrevistas a los autores o anticipos. Porque los medios dicen "mejor entrevistar al autor y este te resuelve la nota, te llena las 100/120 líneas que necesitás y si los criticás no los lee nadie”. La gente está interesada en saber quiénes son los autores, hay festivales literarios hasta en Timbuktú. Quieren ver a las personas, ver qué es un escritor. La idea de la crítica es la idea anti escritor. Si hay escritores o no, son lindos o feos, si hablan bien o no, no nos importa. Importan los textos. Vivimos una época de mayor interés por los sujetos, la personalidades, las retóricas, las performances teatrales, no literarias.

-¿Encontrás ese espíritu de la crítica que mencionas en algún lugar?

-Hoy lo encuentro en el ensayo. Es mi consuelo. Ahí veo esas reservas de polémica, inteligencia, perspicacia o invención que antes encontraba en los buenos críticos. Hay más voluntad de armar quilombo. Ni siquiera a la gente que sale de Letras le interesa ser crítica. Creo que es mucho más interesante hoy ser investigador o profesor que ser crítico. Me gusta mucho leer buenos críticos y me encanta cuando me topo con uno bueno, pero me parece que es algo que está totalmente desalentado. No hay muchas condiciones para el ejercicio de la crítica hoy y el desarrollo de los medios no tradicionales (redes sociales, internet) no va en dirección a reestablecer la función de la crítica. Más bien va en dirección de liquidarla. Medio que ya no da pegarle a un libro. Hace mucho que no leo aunque sea veinticinco líneas en donde un crítico le pegue a un libro. Sea el que sea. No existe eso. Entonces algo no está funcionando.

-¿Te parece que que la crítica debería ocupar otro lugar hoy?

-No lloro la muerte de la crítica, porque también la crítica hizo algo para morir, si es que murió. No digo esto con pesimismo. Es más como una descripción de estado de cosas. Me gusta más pensar en funciones, antes que en cosas, seres o entidades. Porque una entidad muere y no te queda otra. En cambio una función puede eclipsarse, desaparecer, atenuarse, guardarse; entrar como en hibernación y salir por otro lado. Confío en eso. Ahí está mi optimismo. Hay una cierta pulsión de agresividad, un cierto deseo de oponerse a... o de afirmar cosas contra otras, que es un deseo que en algún momento sale de algún modo. Por ahí haya que esperar formas nuevas, medios nuevos, o retornos de medios antiguos que vuelvan a aparecer. Existen blogs que son un lugar para el ensayo, con su dinámica, que no es la del papel, la del libro o la del paper. Pero hay una cierta forma híbrida que incorpora un poco de cierta agresividad de la crítica, cierta reflexión ensayística. Pero el blog ya es un género totalmente arcaico, incluso para los que solo conciben escribir en la red.

"Tendría que haber como una pastilla para los escritores, con una especie de droga que solamente sirva para sentarte a escribir. Sería perfecto. Laboratorios del mundo: yo compraría esa pastilla"

-Algo mencionas sobre esto en Trance. Por un lado, señalás esta propiedad de la lectura que consiste en que a uno le demanda tiempo, aislamiento, concentración casi absoluta y, por otro lado, lo fluctuante y vertiginoso de los tiempos actuales en relación a lo digital y la tecnología. ¿Observás ahí alguna dificultad?

-Allí aparece una dificultad más propia de la literatura, que le cuesta mucho hacer red, mucho más que al cine, a la música. El teatro está en el mismo lugar, medio arcaico. Hace mucho que no veo la aparición de un crítico de la literatura ante el cual diga "che, acá hay un crítico". Pero veo que hay muchos críticos de música, o lo que se llama críticos de cultura popular. Estoy pensando en Simon Reynolds, por ejemplo. Que es un tipo que hasta unos años tenía un blog genial y lo que leías ahí no lo leías en ningún paper del mundo. Yo diría que ese es un gran crítico. ¿Por qué es posible que en el mundo de la música popular, o de la cultura pop, exista un Simon Reynolds y por qué no existe uno en la literatura? Creo que ahí hay un problema de la literatura como disciplina, que se resiste a dejarse atravesar por otras fuerzas. En cambio la música pop, electrónica o la escena musical post años ochenta es pura porosidad. Un tipo como Simon tiene las antenas, el olfato, la conexión con el presente y la formación académica (porque es un tipo ultra formado) que hacen falta para producir un crítico. Porque no haces un crítico con alguien que sale de la academia. Un crítico es alguien que está todo el tiempo en el campo de batalla. Como lo estaba Reynolds, que hacía críticas de los discos que salían todo el tiempo. Era como un nerd. La literatura es muy resistente a esa permeabilidad y sigue alentando una cierta inducción de autonomía y especificidad que el resto de la cultura ya dio por muerta. No hay nada de específico fuera de la literatura. El teatro es mucho menos específico, ya aún siendo muy arcaico, que la literatura. Está mucho más ligado al arte contemporáneo, al audiovisual, al activismo social. La literatura todavía atrasa siglos. No es del todo un defecto, diría, pero es un obstáculo grande a la hora de engendrar estas figuras de interlocutores pesados que son los críticos, que es muy necesaria para la literatura. A la literatura no le hace bien que no exista crítica.

-¿Cómo nace tu pasión por el cine? ¿Encontrás una relación entre el cine y la literatura?

-El cine está en el mismo nivel que la literatura para mi. Por ahí me dedico más a la literatura. Fui crítico de cine, fui guionista de cine durante diez años. Me gusta, cada tanto, escribir sobre cine. Y, como todo el mundo, vi películas antes de leer libros. Pero la relación con la literatura, o con ser escritor, es una relación rara, porque para mí el punto en el que más cómodo me sentí, sintiendo que hacía lo que quería, en relación con el cine fue siendo crítico mucho más que como guionista. Como guionista creo que nunca dejé de ser un escritor que trataba, con muchas dificultades, de convertirse en guionista. Nunca fui guionista. Nunca fui un buen guionista y, además, me tocó lo que yo considero que fueron los diez peores años de la historia del cine argentino de toda la historia de todo el planeta, de todas las galaxia que hay en el mundo: la década entre 1980 y 1990. Veo mucho cine. Todo lo que puedo. Voy por supuesto menos al cine, como todo el mundo. Veo muchas películas en mi computadora. Veo mucho cine cuando viajo, porque todavía hay ciertas ciudades en el mundo donde se pueden ver películas que aquí no se pueden ver ni online. Y el cine sigue siendo muy importante para mi, en el sentido que cuando algo me interesa en el cine, la intensidad de ese interés y la complejidad, la cantidad de preguntas que se me hacen a raíz de ese interés es medio inigualable. Solamente la encuentro cuando leo algo que me interesa. Cuando voy al teatro y veo una cosa ultra genial no se me produce esa especie de desarreglo perceptivo conceptual que me genera el cine. Ver algo en el cine quiere decir, por ahí, ver tres minutos de cine increíble. No necesariamente una película entera. Esos momentos justifican todo una película. Por ahí cambié un poco en ese sentido mi relación con el cine: ya no espero ver obras maestras de una hora treinta, como unidad. Desarrollé una especie de olfato, que creo que muchos ex cinéfilos tienen, que es como fabricar frankensteins con momentos privilegiados que uno detecta en ciertas películas, que incluso no necesariamente tienen que ser muy buenas, y que también podes verlas en cosas que no son estrictamente cine. Por ejemplo, hace poco vi la serie Patrick Melrose, que es una adaptación de una serie de novelas que me gustan mucho de Edward St. Aubyn. O sea, una adaptación literaria. Por ahí la serie no me pareció la gran cosa pero el actor, Benedict Cumberbatch, me parece algo que no podes dejar de ver. Hay algo en él, una especie de rareza actoral, corporal, física, de mirada, que me pasa cuando veo a Tilda Swinton, por ejemplo. Algo del cine vive en ellos. Hace veinte años me hubiera parecido una herejía hacer eso. Me importaba la película de principio a fin. Pero hace rato que dejé de pensar que pueden existir películas como La Noche de Antonioni, El Silencio de Bergman, o Sin Aliento de Godard. El cine me sigue gustando igual. No digo que todo tiempo pasado fue mejor. Odio esa idea. Pero este cine quizás es más de objetos parciales, más fetichista, caprichoso.

-Escribís bastante y te moves en diferentes géneros: ficción, ensayo, crítica de libros o cine. ¿Te consideras un escritor metódico, de estar escribiendo permanentemente?

-Siempre estoy escribiendo alguna cosita, pero no siempre esa cosita es lo que realmente querría estar escribiendo. No hago otra cosa, eso es obvio. Pero hay lapsos en los que no escribo nada que considere un proyecto digno de sostenerse en el tiempo. A veces vivo esos lapsos sin ningún problema. Otras veces me resulta más complicados. Pero trato de ser metódico en el sentido de que soy muy perezoso. Si no fuera metódico probablemente no escribiría nada. No porque no tuviera ganas o ideas, sino porque realmente si fuera por mí me quedaría en la cama leyendo. Esa sería mi vida ideal. Entonces como tengo ganas de escribir algunas cosas más todavía, me impongo mucho el régimen y me hace bien, la paso bien, no es que sufro. Una vez que entro, que me empujo a mí mismo a la pileta, la paso genial. No hay ningún lugar donde la pase tan bien. Pero trato de imponerme la disciplina. No sé si de escribir, porque si las cosas no salen, no salen. Pero sí de estar orbitando alrededor de lo que estoy haciendo: leyendo, tomando notas, corrigiendo, o simulando. Me privo de hacer otra cosa. No me dejo tentar, por lo menos durante el tiempo que digo que voy a estar trabajando. Trabajo cuatro o cinco horas por día. A veces hay cuatro horas de escritura y es genial. A veces hay media hora de escritura y si el resultado es genial, es genial también. A veces hay cuatro horas de escritura y de eso hay dos líneas que sirven y todo lo demás va a la basura. No importa mucho eso. Pero para mí es importante estar girando como un satélite alrededor de lo que me está chupando en ese momento. No perderlo de vista. Porque siempre lo más difícil es conectarse con lo que se está escribiendo. Lo más difícil es sentarse a escribir, no escribir. Tendría que haber como una pastilla para los escritores, con una especie de droga que solamente sirva para sentarte a escribir. Sería perfecto. Laboratorios del mundo: yo compraría esa pastilla.

![]()

Comentarios

Últimas entrevistas

|

25/04/2024