Sugerencias

Patricia Bernardi: una vida dedicada a buscar la historia detrás de los huesos

Texto: Gabriel Túñez / Fotos: Gentileza EAAF

Patricia está en la profundidad de un pozo de 15 metros en un campo del pueblo Dos Erres, en Petén, Guatemala. Los lugareños habían excavado ahí para sacar agua pero ella, con su pelo lacio y un cucharín en la mano, extrae los cadáveres de 162 personas asesinadas por un pelotón militar entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982.

“Hasta llegar a Centroamérica, en 1994, nunca había trabajado sobre huesos de niños. Porque una cosa es trabajar con esqueletos de adultos y otra con los de niños. No hablo del hueso en sí sino de las evidencias asociadas: las batitas, los escarpines, los muñequitos en los bolsillos de los pantalones. A las dos horas de estar en el pozo teníamos que rotar porque era muy nocivo. Los objetos te traían a la realidad”, dice.

Patricia llega a Sierra Leona, África, pero se siente dentro de un libro de Bronisław Malinowski, el referente de la antropología social británica. Llegó hasta allí para desenterrar los cuerpos de cientos de víctimas de la guerra civil ocurrida entre 1992 y 2002, en la que fueron asesinadas o mutiladas al menos 75.000 personas.

Y apunta: “Ahí me pregunté si efectivamente la gente quería que nosotros exhumáramos los cadáveres que sus familiares ya habían enterrado. Y, como es nuestra costumbre, no podíamos relacionarnos, por ejemplo, con la esposa del muerto sino que teníamos que ir al jefe de la tribu. Eso lo había leído pero nunca lo había visto. Te rompía el bocho entender esa situación”.

Patricia arriba a Ciudad Juárez, México, para abrir las fosas de las que surgen cadáveres de mujeres, solo mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, algunas adolescentes. Es la ciudad que el chileno Roberto Bolaño comparó con un infierno en “2666” y que a fines de los 2000 fue considerada la más brutal del mundo, por delante de la sitiada Bagdad.

“Eran chicas que habían desaparecido pocos meses antes, muy distinto a los crímenes que, por ejemplo, habíamos abordado en Argentina. La temporalidad era diferente y por eso las familias esperaban que les dijeras que la habías encontrado viva y no muerta. La gente no culpaba del crimen de su hija a un Gobierno o a un Estado, sino a sí misma. ‘Murió porque yo le compré el vestido de 15’, decían. Este tipo de cosas te van marcando”, reflexiona.

Recientemente retirada de su actividad, Patricia Bernardi es una de las fundadoras del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica y no gubernamental, que con técnicas de la antropología y arqueología forenses participa desde hace más de tres décadas en la investigación de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

El EAAF fue conformado en 1984 con el objetivo de investigar los casos de las miles de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Fue el estadounidense Clyde Snow, famoso en aquel momento porque había identificado en Brasil los restos del criminal nazi Josef Mengele y participado de los estudios forenses al cuerpo del asesinado presidente de Estados Unidos John Kennedy, el creador del Equipo. “Bebía como un cosaco, usaba sombrero tejano, botas ídem, y estaba habituado a vivir en un país donde los criminales eran individuos que mataban a otros, no una máquina estatal que tragaba personas y escupía sus huesos”, escribió la periodista Leila Guerriero sobre Snow y el EAAF en su crónica de 2007 “El rastro en los huesos”, premiada por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Snow había llegado a Buenos Aires para una conferencia y en el medio de su viaje, convocado por la Justicia argentina y organismos de derechos humanos, participó de exhumaciones en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Para hacerlo necesitaba ayuda y no precisamente la de los sepultureros, sino la de profesionales o, al menos, de estudiantes de las carreras de arqueología o antropología. Así conoció a Patricia Bernardi, Luis Fondebrider y Mercedes Doretti. La dictadura había finalizado hacía pocos minutos y ellos sacaban de la tierra los cuerpos amontonados de víctimas de la represión militar.

En 1985, Snow declaró en el Juicio a las Juntas Militares y presentó por medio de fotografías y otras pruebas el resultado de la primera exhumación: el cuerpo de Liliana Pereyra, que tenía 21 años y cinco meses de embarazo cuando fue secuestrada, desaparecida y asesinada en 1977.

![]()

"Tuve que replantearme separar el trabajo de la vida personal porque, de lo contrario, no podía hacer este trabajo. A la larga lo pude hacer perfectamente. Pero por más que uno trabaje con los huesos, con la muerte y con el llanto de sus familiares, nuestro objetivo es darle nombre a un esqueleto y encontrar la historia detrás de esos restos"

Dos años después el grupo se inscribió como asociación civil sin fines de lucro bajo el nombre de Equipo Argentino de Antropología Forense, con el expreso objetivo de “recuperar e identificar los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituirlos a sus familiares y brindar a la justicia y comisiones investigadoras los resultados del trabajo forense”, según se explica en su sitio web. Para eso, los integrantes del EAAF trabajan junto a testigos y familias de las víctimas para obtener la mayor cantidad de información posible y conseguir la reparación y prevención de los delitos.

En los 34 años que lleva conformado el EAAF intervino en más de 35 países de todos los continentes. Su último trabajo fue la exhumación e identificación de más de un centenar de soldados argentinos sepultados como NN en el cementerio de Puerto Argentino culminada la Guerra de Malvinas en 1982. También tomaron parte en la investigación que derivó en el hallazgo del cuerpo de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia y en la búsqueda de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, México.

“Para mí es un privilegio haber sido una de las fundadoras del Equipo. Y muchos de estos 34 años se me pasaron volando. Mi vida, y creo que la de todos, fue por mucho tiempo no saber qué me tocaba. Armaba el bolso en dos minutos y me iba al Congo o a El Salvador. No tenía una familia, no tenía hijos y esa era una característica del grupo. Ninguna de las mujeres del Equipo tenía hijos, entonces nos la pasábamos yendo de un lado al otro”, recuerda Bernardi en la sede del EAAF, situado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio que perteneció a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

-Si bien el trabajo puede ser parecido, imagino que en todos los lugares recorridos debió haber muchas diferencias para llevarlo a cabo. ¿Cuáles fueron algunas de ellas? -Por supuesto. En Argentina resultó más fácil porque éramos locales, pero fuera del país no siempre fue así. Teníamos que contactarnos con gobiernos y organizaciones no gubernamentales antes de llegar al campo y meter el cucharín en la tierra. Y una vez allí era fundamental el trato con los familiares, escucharlos… Eso te lleva tiempo pero es muy enriquecedor para el trabajo. Todo eso significa un compromiso para nosotros: si este trabajo lo empezás y no lo terminás, es muy doloroso para las familias. En El Salvador, por ejemplo, entrevistábamos a las familias y le preguntábamos si tenían otro familiar desaparecido. Yo he tomado nota de personas que tenían más de quince familiares desaparecidos. En Congo, sin embargo, no pudimos relacionarnos de la misma manera porque las cifras de muertos que se barajaban eran enormes. Además de ser un país culturalmente distinto en el que no entendés el idioma. Pero en los países donde hay cierta similitud es fundamental ese contacto con los familiares. Y lo fuimos aprendiendo: los primeros se lo enseñaron a los segundos y así pasamos nuestro conocimiento.

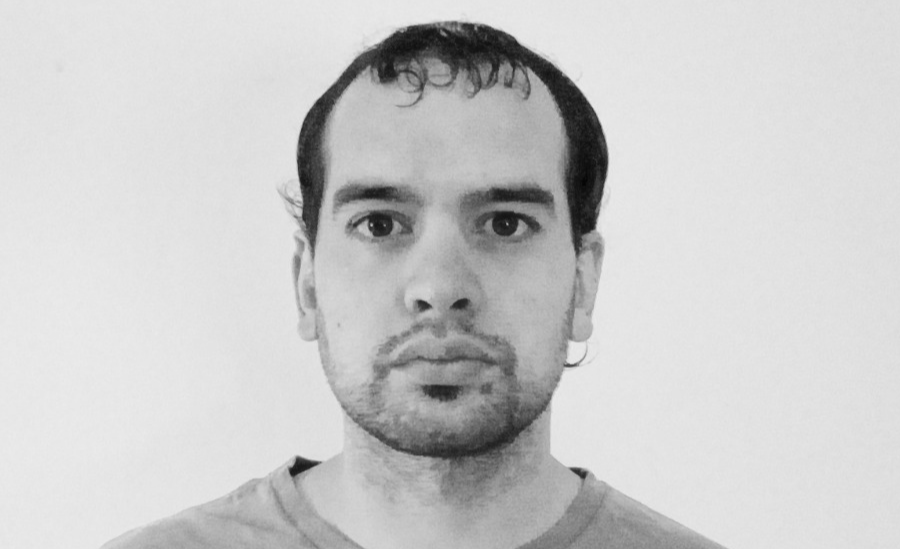

-¿Cómo te afectaron anímicamente los primeros trabajos en el Equipo? ¿Con el paso del tiempo todo se naturaliza? ¿Se asimila mejor? -A mí me costó mucho la primera restitución en Argentina. Sentí que esa mujer era mi amiga, que hubiera compartido un montón de cosas con ella. Acaso se dio así porque hubo mucha empatía con su mamá. Me di cuenta de que había una congoja dentro de mí. Me dije: si esto lo voy a atravesar así cada vez que hay una restitución, entonces será imposible. Mis padres fallecieron cuando yo era chica, o sea que a la muerte la tenía cerca. Por eso tuve que replantearme separar el trabajo de la vida personal porque, de lo contrario, no podía hacer este trabajo. A la larga lo pude hacer perfectamente. Pero por más que uno trabaje con los huesos, con la muerte y con el llanto de sus familiares, nuestro objetivo es darle nombre a un esqueleto y encontrar la historia detrás de esos restos. También es muy importante que el familiar, si quiere, pueda ver esos huesos. Hay familiares que, una vez que nos escuchó, te pide quince minutos para estar con los huesos, y otros que te dicen: “Yo me quiero quedar todo el día”. Esas son cuestiones que no podés evaluar. También hay diferentes conductas frente a la restitución según sean los padres, los hijos o los hermanos. Los hijos tienen una necesidad de identificarse: “Tengo los dientes igual que él”, dicen. También me han pasado cosas graciosas, como cuando la esposa de un hombre que me dijo frente a los huesos: “Yo te dije que era buenmozo”. Los familiares ven más allá de lo que vos les estás entregando. El acercamiento de los familiares a los huesos, a poder tocarlos, es como una aceptación más allá de lo que nosotros podamos decirle científicamente. “Mostrámelo”, te dicen. Durante 34 años hice esto, pero cada restitución y notificación es distinto. Esto te alimenta y también te motiva a hacerlo mejor. Hay casos de familiares con los cuales me sigo hablando o mandando mails y hace 20 años que pasó aquello. Tenía 22 años cuando empecé. El Equipo fue parte de mi elaboración y crecimiento. Para todos fue una forma de relacionarnos, de conocer lugares que en mi perra vida hubiera pensado que iba a ir a parar: el Congo, Ruanda… Y en esos lugares también te salta la térmica y decís: “¡Qué hago acá!”. Es todo tan distinto allí que no sabés cuál es el concepto de muerte, de felicidad.

![]()

"Cada uno tiene una necesidad diferente de acercamiento a los huesos. Hay gente que los besa y otros que quieren abrazarlos. Pero siempre hay una cuestión de necesidad de decir: 'Acá está el abrazo que nunca me diste'."

-La identificación y restitución de un cuerpo significa el cierre de un caso para ustedes. ¿Cómo creés que lo toman los familiares de esa víctima? -Les da la posibilidad de hacer el duelo. Yo sé que lo que le estoy diciendo, la notificación que le doy en ese momento, es una mala noticia. Le estoy respondiendo todas las preguntas que una familia se hizo durante 40 años. El día que lo o la mataron, dónde, cómo, las lesiones que sufrió, su estuvo en un centro clandestino de detención… Le damos un marco teórico. Le damos en minutos una información que buscó durante años. Es dolorosa, claro, pero le estamos diciendo la verdad y eso no lo va a cambiar nadie. Cuando vos no sabés la verdad te la vas retroalimentando y pensás cosas tremendísimas. Y lo que vemos es que a partir de esa información el grupo familiar se reestructura. La pérdida sin razón de alguien ocasiona, quieras o no, un efecto en los padres, en los hermanos. No te lo dicen, pero vos lo ves. La información da la posibilidad de un cambio para bien en esa familia. No sólo sirve para que puedan hacer el duelo y un corte, sino que a veces para dejar de sufrir.

-¿Hay una reacción diferente frente a la notificación entre un padre o madre y un nieto o nieta? -Absolutamente. Así como en algún momento fue pasar de los padres a los hijos, que venían con muchas más preguntas, se enojaban y querían tener otra información, después se incorporaron los nietos, que te preguntan más directo. Es realmente muy llamativo cómo las nuevas generaciones responden a esa identificación y necesitan estar cerca aunque muchos de ellos no conocieron a la persona cuyos restos restituimos. Es decirle “hola y chau”. Se acercan para sentir la caricia que no tuvieron. Cada uno tiene una necesidad diferente de acercamiento a los huesos. Hay gente que los besa y otros que quieren abrazarlos. Pero siempre hay una cuestión de necesidad de decir: “Acá está el abrazo que nunca me diste”.

![]()

Comentarios

Directorio

Últimas entrevistas

|

09/05/2024