Sugerencias

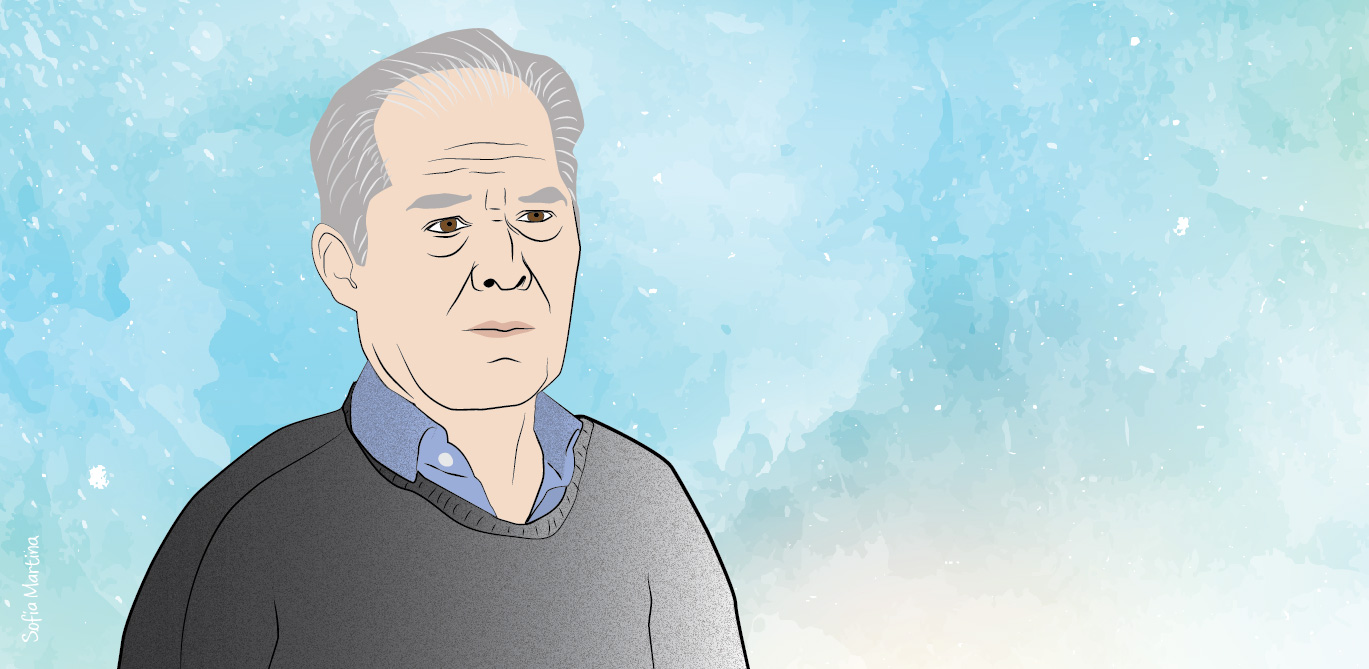

Alejandro Zambra: “Si no encuentras buena literatura es porque no estás buscando bien.”

“Me gusta mucho conversar, pero una entrevista es lo contrario de una conversación”, dice el poeta y narrador chileno Alejandro Zambra (1975) vía Meet desde su hogar en México, que es donde vive de un tiempo a esta parte. Esta condición viajera no es la de un nómada. Vive lejos de su país de origen por razones puramente afectivas y necesarias: el amor, la paternidad. Y algo de eso -el afecto- nos permite pensar en un recorrido notable con la escritura (un tono muy reconocible) que parece plasmarse, como una suerte de conjunción extraordinaria que transita toda su obra (Bonsái, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa pero también No leer y Tema libre), en su reciente novela Poeta chileno (Anagrama). Se trata de una búsqueda estética que se consuma en esta nueva aventura literaria que ahora, algo inusual en su producción, es de largo aliento: 421 páginas donde el universo de los poetas convive con la formación azarosa de una familia (¿ser padrastro es una condena o una liberación?) y en el medio sucede eso que se llama “vida” y es muy parecido al caos y la desesperación que puede llevar prácticamente a la locura. Pero remitirse a este libro también es mirar hacia atrás sin caer en la melancolía. Quizás se trate de buscar una suerte de verdad de las prácticas (“el hábito de la escritura”, especifica Zambra para distanciarse de la idea de profesión) que nos llevaron a este presente. Explica Zambra: “Quería que me leyeran los que no leían y eso era muy difícil. Pero de esa dificultad fue saliendo algo, un estilo o algo parecido a un estilo.” ¿Cómo es ese estilo al que hace referencia? Algo parecido a la magia: la construcción de una intimidad que es lo más parecido a un diálogo entre el texto y quien lee. En esa entrega a la lectura, el efecto Zambra es la apuesta por ver de qué modo la política se filtra en escenas que parecen estar dominadas por sentimientos complejos a los que cuesta verles el principio, el final y sobre todo las consecuencias de poner en juego el corazón. “Me gustan mucho los libros que generan lectores, que desdibujan la frontera que separa a los que leemos, que somos poquitos, de los que no leen, que son un montón. Porque ese montón es mi montón, de ahí vengo, a ese lote pertenezco.” Quienes leen a Zambra tienen esa sensación de pertenencia con sus escritos.

¿Cómo hablar sobre la propia obra? Zambra dice: “Escribes un libro, te demoras, hay algo ahí con la intimidad que cuesta resolver, soltar. Pero después, en las entrevistas, lo terminas destrozando, impones lecturas que le quitan matices, que lo simplifican, que lo denigran. Intento no hacer eso”. Por eso conviene empezar por otro lado. Alejandro Zambra fue docente, esa otra vida que todavía continúa. Hay una línea ahí que une subsistencia y tiempo para poder escribir. Por otra parte, la docencia es un elemento habitual en una tradición de la literatura latinoamericana. La enseñanza siempre le dio la posibilidad de subsistir a los escritores de todos los tiempos. Ahora, esta época sumamente extraña, esa labor de resignificó: “Ser profesor es uno de los trabajos más difíciles del mundo, creo yo. De verdad, más allá de cualquier frase. Es muy complejo, muy satisfactorio y muy cansador”

Hebe Uhart, que transitó todos los estadios de la docencia, se había quedado con primaria y universidad porque decía que en el secundario los alumnos y alumnas piden todo el tiempo límites y ella no tenía ganas de eso.

Qué sabia, Hebe, como siempre. Totalmente de acuerdo. Es muy fácil convertirte en el profesor que odiabas a los quince.

Buscan ver hasta dónde permitís.

Igual ahora, en las pantallas, todos se ven tan cansados. De pronto los miro y pienso que me bajaron el volumen. Eso haría yo, la verdad, si estuviera obligado a tomar clases on line todo el día: bajarle el volumen al profesor, incluso si me gustara su clase. Poner al profe en mute, qué lujo.

Y con esta situación volvió a generar una mirada sobre la importancia del aula en el proceso de aprendizaje.

Sí. Yo dejé de dar clases a diario, pero durante quince años fue mi trabajo principal. Y me costó un montón llegar a creer que lo hacía más o menos bien. Encuentras una manera y luego no funciona con otro grupo y hay que cambiarlo todo. Aspiraba a sentir que no lo hacía tan mal. Años de frustración, de autocrítica, de satisfacciones esporádicas. Después vino un tiempo en que de verdad lo disfruté. Supongo que lo natural es empezar imitando a tus profesores, pero casi todos los míos eran demasiado distintos, todavía muy verticales y monológicos. Luego encuentras un personaje más acorde a tu personalidad. Hay un punto en que la posibilidad de ser interrumpido se vuelve a tu favor. Para mí esa es la clase perfecta, cuando sabes que está pasando algo, en alguna dirección, o que está a punto de pasar algo. Eso es casi imposible sentirlo dando clases por Zoom. Las interrupciones funcionan de otras maneras, que por ahora se me hacen todas adversas. La única ventaja que veo es la posibilidad de compartir pantalla.

“A los catorce pensaba que ser poeta no era una idea tan loca ni tan irresponsable. Las biografías de Neruda o Gabriela Mistral o Nicanor Parra o Pablo de Rokha son historias inspiradoras y excepcionales.”

“Mi hijo es muy chico, acaba de cumplir tres años, pero tuvimos suerte, porque a esta edad no está obligado a las clases on line. El otro día una amiga me contaba que sus hijas le habían perdido totalmente el respeto porque descubrieron que no sabía nada de química ni de física ni de matemática. Se puso a ayudarlas con las tareas y naufragó. “¡Lo único que sabes es escribir, mamá!”, le dijeron. Otra amiga me preguntaba cómo lo hacen ustedes con un niño y yo pensé: ¿cómo lo hacen ustedes sin un niño? Nosotros como que nos peleamos el turno para cuidarlo, porque durante esas horas lo sabes todo o al menos sabes bien lo que quieres: que tu hijo lo pase bien, que se ría, que no se caiga. No tienes que estar frente al computador angustiado pensando en esta mierda lentísima del virus.”

Es el apocalipsis más lento de la historia.

Claro, los chilenos y los mexicanos estamos acostumbrados a las catástrofes naturales, que igual tienen una lógica, ¿no? Al menos tienen una trama.

Hay una gramática histórica.

Sí, después del terremoto vienen las réplicas y vives un tiempo muy asustado, pero luego tienes la sensación, real o no, de que las réplicas son más leves y se van espaciando. Te aventuras en los espacios, hay un contacto con los demás que es hermoso, tentativo, solidario. Esto es todo lo contrario. Nadie estaba preparado para algo así. Y sobre todo esta obligación de pensar en el tiempo y en el encierro.

“Cualquier chileno te diría que Chile es país de poetas, aunque nunca en su vida haya leído un poema, tal vez porque es difícil vivir lejos de alguna calle que se llame Neruda o Mistral.”

Y pasó también que muchas obras se resignificaron con este contexto.

Claro. Y la lectura misma, ¿no? La literatura por momentos lo interrumpe todo, por suerte. Yo no he leído tanto, la verdad. En fin. Más que nada libros para niños, he pensado mucho en la literatura infantil, estoy bien deslumbrado por algunos autores y algunas posibilidades. De literatura “de adultos” me dediqué a leer muy lentamente Masa y poder de Elías Canetti. Lo había leído hacía no mucho, como a los treinta, pero lo recordaba mal. Es extraordinario, a veces pienso que es lo mejor que leí en la vida. Me cuesta horrores conseguir libros chilenos, por desgracia. Hago malabares, pero es bien difícil.

“En los 90 coincidimos varios que llegamos a la poesía por desviación. En ese momento la poesía era lo único que nos parecía interesante e importante de Chile.”

Hay una pregunta que atraviesa toda tu obra y me parece que se cristaliza en Poeta chileno y es: ¿cómo se forma un escritor, un poeta? Pero luego hay otra pregunta muy vinculada a ésta y es la siguiente: ¿cómo se forma un escritor, un poeta, de clase baja?

La respuesta rápida sería que al tuntún. La respuesta larga es quizás muy larga. A los catorce años yo pensaba que ser poeta no era una idea tan loca ni tan irresponsable. Creo que entonces, en la adolescencia, había un pololeo con esos grandes y espectaculares mitos, porque las biografías de Neruda o Gabriela Mistral o Nicanor Parra o Pablo de Rokha son historias inspiradoras y por supuesto muy excepcionales, porque en Chile todo cuesta mucho, está muy lejos de ser un país justo. Ninguno de esos poetas nació en cuna de oro y tampoco recibieron la cultura verticalmente. El único aristócrata era Vicente Huidobro, que igual era un excéntrico genial que se fue contra su clase. Son todas historias de pasión por la poesía, fueron todos muy tozudos además de talentosos. Mira nada más la historia de Gabriela Mistral, en 1914, una joven desconocida, de provincia, que gana el premio literario más importante, un premio pensado para que lo gane algún versificador modernista de ojos soñadores, algún aristócrata especialista en belleza que, como parte del premio, tiene que elegir a la reina de la primavera...Y sin embargo la poesía en Chile está tan desprotegida, tan a la intemperie como en todas partes. Cualquier chileno te diría que Chile es país de poetas, aunque nunca en su vida haya leído un poema, tal vez porque es difícil vivir lejos de alguna calle que se llame Neruda o Mistral. Y hay varios que son bien conocidos, a niveles verdaderamente masivos, lo que no significa que sean de verdad leídos. Una vez Raúl Zurita me contó que alguien en la calle se le había acercado para decirle muy emocionado, abriendo los brazos, “¡Nicanor Parra!”.

“El discurso oficial hablaba de un país nuevo y próspero pero todo eso nos parecía muy ajeno, muy lejano. Desconfiábamos de todo, pero no de la poesía, que abría la ventana de un mundo más mezclado, más interesante, más divertido.”

¿Entonces cómo percibís que se forma?

Yo veo que en los 90 coincidimos varios que llegamos a la poesía por desviación, como quien dice. O sea, no era el camino inducido ni mucho menos obligatorio, no habíamos crecido en casas repletas de libros, ni siquiera habíamos tenido acceso a buenas bibliotecas, pero en algún momento nos habíamos encontrado con la poesía y la leíamos y escribíamos con devoción, seriamente. Y esos ejemplos, esas excepciones, esos grandes nombres, funcionaban como inspiración o como coartada o como esperanza. Leíamos poesía de todas partes, pero sobre todo chilena. O sea, fuimos la última generación que tuvo una formación más bien nacional y ligada a los libros físicos, teníamos ya veinte años cuando apareció Internet. También creo que en ese momento la poesía era lo único que nos parecía interesante e importante de Chile. El resto lo rechazábamos. Había vuelto la democracia, te aseguraban que estaba todo bien, que la dictadura no volvía más, pero a poco andar te dabas cuenta de que todo era transado, precario, frágil. Veías que todo el mundo andaba triste o nervioso o como en estado de euforia falsa. El discurso oficial hablaba de un país nuevo y próspero pero todo eso nos parecía muy ajeno, muy lejano. Desconfiábamos de todo, pero no de la poesía, que abría la ventana de un mundo más mezclado, más interesante, más divertido.

¿Ahí también se puede vincular a la poesía argentina?

Tal vez, igual yo tenía medio idealizada la poesía argentina. Todavía. La primera vez que fui a Buenos Aires, a los veinticinco años, me pareció que todos los poetas eran buena onda entre ellos, se respiraba más compañerismo que competitividad. Pero probablemente no era así, no es así. La poesía chilena, en comparación, era más competitiva. Como más titanes en el ring, más club de la pelea. Eso ha cambiado, pero no tanto, seguro que, para muchos, sobre todo para muchas, todavía es una pesadilla meterse en ese mundo. En todos nosotros había una cierta valentía previa, porque nos dedicamos a leer y a escribir cuando sabíamos que eso era apostarle al fracaso. Había que tratar de hacer dinero, no poesía. Y teníamos, tal vez, la manera de imaginarnos ganando dinero: estudiar otra cosa, tomar otras decisiones. Eso compartíamos todos, un cierto arrojo, una intensidad. Era medio valiente estudiar literatura, pero a algunos se les olvidaba rápido y cerraban al tiro la puerta. Es absurdo, la literatura te salvó, te cambió la vida, pero a la primera oportunidad cerraste la puerta con llave para asegurarte de que nadie más entrara. Hay que dejar la puerta abierta, ¿no? Luego llegas a viejo diciendo que no hay nada bueno, que la literatura se acabó. Pero sabes que estás mintiendo. Si no encuentras buena literatura es porque no estás buscando bien.

“Siempre fui mejor para contar historias que escribiendo poemas, pero aspiraba a la poesía. Yo llegué a Bonsái buscando escribir poesía, el espacio narrativo se abrió de rebote.”

Hay una instancia muy difusa en ese sentido y tiene que ver con poder visibilizar el momento en el cual parece que se ingresa al mundo de la literatura. ¿Con qué tuvo que ver en tu caso?

Tuve la suerte de tener una abuela materna que era una personajaza. Ella me volvió escritor o me regaló el hábito de escribir. Nunca la vi con un libro en la mano, pero escribía y cantaba todo el día. Escribía unos poemas muy tristes, su gran trauma era el terremoto de Chillán del 39 en el que había perdido a casi toda su familia, un hermano la había rescatado a ella de entre los escombros. Estaba obsesionada con que todos sus nietos escribiéramos. Era muy cariñosa y una gran contadora de historias y de chistes, por lejos la persona más divertida de mi infancia, a veces pienso que la única persona divertida, la verdad. Escribir era sobre todo imitarla. Luego me gustó leer como por extensión, era el mismo mundo, lo sentía familiar. Nunca perdí el deseo de juego, pero cuando estaba en los primeros años de universidad empecé a jugar más en serio, tal vez demasiado en serio, y creo que entonces me alejé de la escritura y estuve un tiempo bien perdido. O sea, escribía, participaba, eso siempre me gustó, pero mi relación con la escritura se había vuelto más cerebral, más estratégica, yo la sentía un poco viciada, fallida. Y luego, como a los veintitrés o veinticuatro, algunos sueños se fueron a la mierda y ahí estaba la escritura de verdad, la escritura como ejercicio, como hábito, como fuente de energía, de alegría. Y me aferré a la literatura y ahí me quedé. Quería que me leyeran los que no leían y eso era muy difícil. Pero de esa dificultad fue saliendo un estilo o algo parecido a un estilo.

Y esto que decís también se vincula con un modo de narrar que buscaba la intimidad y a la vez de revelar el artificio narrativo para quitarle el velo a la solemnidad. ¿Eso lo descubriste muy rápidamente? Pero como escribís desde muy chico a la vez para vos debe ser muy natural.

Fue medio intuitivo, sí, pero sucedió después de años de poemas pésimos, que por desgracia todavía me sé de memoria. Siempre había sido mejor para contar historias que escribiendo poemas, pero aspiraba a la poesía. Yo llegué a Bonsái buscando escribir poesía, el espacio narrativo se abrió de rebote. Entonces en Bonsái había un poquito de autoburla. Me sentía ridículo escribiendo una novela y buscaba una calidez que me parecía incompatible con la estatura eventual del narrador. Era ridículo seguir las reglas del relato, ponerle nombres a los personajes, buscar rasgos circunstanciales, todo eso. Mis modelos eran menos serios, pensaba en los narradores de Juan Emar o de Macedonio Fernández, pero no estaba seguro de que con esas voces se pudiera contar lo que yo presentía que quería contar. Me interesaban asuntos serios, medio graves. Tal vez por eso Bonsái terminó siendo un libro tristísimo, pero también cómico. No sé, darle cuerda a esa contradicción en vez de evitarla. Como eso que canta Charly, “Qué placer esta pena”. Sé que es un cover pero funciona perfecto, la primera vez que escuché esa canción ese verso me volvió loco.

“Resulta que el cuarto libro del poeta que antes despreciabas, te gustó. Y hasta te da miedo releer sus primeros libros, que te parecían tan malos, porque no quieres descubrir que el pelotudo eras tú.”

Hay un elemento en tus historias que es vital y tiene que ver con las canciones. Y cómo eso no es solo información, sino también una forma de conocimiento de mundo y educación sentimental.

Claro, crecimos con la radio encendida, expuestos a la música involuntaria, a las canciones que no elegías. Se moldearon muchas cosas ahí. Esas canciones muy malas que igual significaron algo. Ahora que soy padre, me impresiona que a cada rato surgen en mi cabeza canciones que hubiera jurado que no recordaba. Y me asombro de saberlas completas. Canciones de cuna, melodías de rondas o de juegos infantiles y hasta jingles publicitarios.

Eso es algo generacional. Y eso es otro factor presente en tu obra: la forma, muchas veces conflictiva, en la que se relacionan las generaciones.

Es que es un nosotros que atrae o distancia. No sé, pensaba en esos años en que sólo te juntabas con los que escuchaban los mismos discos o leían los mismos libros que tú. Hay algo adolescente y hermoso ahí. Hermoso y tonto, a veces hasta fundamentalista, militante, tristón. Me importan esos temas. Esta novela es sobre todo acerca del compañerismo. Igual en literatura se da esa contradicción, porque la idea de generación se usa mucho y a la vez somos más libres, las generaciones se mezclan más que en otros ámbitos. Y con los años eso se ha vuelto satisfactorio. No sé, trabajar con un poeta que leíste y admiraste toda la vida. Sentarte a la misma mesa, participar en una lectura, cinco minutos cada uno, como pares. Incluso las enemistades. Veinte años después cada uno ha publicado, ponte tú, cinco libros. Y resulta que el cuarto libro del poeta que antes despreciabas, te gustó. Y hasta te da miedo releer sus primeros libros, que te parecían tan malos, porque no quieres descubrir que el pelotudo eras tú.

Comentarios

Últimas entrevistas

|

18/05/2024